Benvenut💀 al tuo Appuntamento con la morte, la newsletter che parla di morte dal punto di vista scientifico.

Durante l’ultimo Appuntamento vi ho raccontato dei mangiatori di arsenico e della difesa stiriana con un estratto dal libro Molecole Assassine, mentre questo #giovedead vi racconto delle avventure post-mortali del più grande poeta della giuggiola (e non è un riferimento sessuale!).

Buona lettura,

Sofia @lamedicinageniale

La newsletter è gratuita ma per scriverla impiego risorse finite: tempo e denaro. Se pensi che ciò che leggi valga anche il tuo tempo, puoi supportare il mio lavoro di divulgazione scientifica offrendomi un cappuccino virtuale su Ko-fi, regalandomi un libro da questa infinita wishlist oppure attivando un abbonamento a pagamento.

Petrarca era una donna?

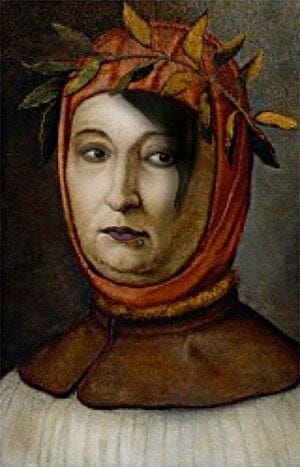

Oggi riesumiamo (metaforicamente, per ora) uno dei più grandi poeti italiani: Francesco Petrarca. Tutti lo conoscono per i versi con i quali ha tediato la poraccia di Laura, ma pochi sanno che un mistero post-mortem avvolge i suoi resti e tiene impegnati da secoli storici, antropologi e genetisti. Ma andiamo con ordine.

Arquà: un posto bellissimo anche da morti (tutto merito delle giuggiole!!)

Petrarca amava ritirarsi in posti tranquilli e quando ha scoperto Arquà, sui Colli Euganei, ha deciso che sarebbe stato il posto dove avrebbe vissuto la sua tranquillità eterna. Nel 1370 si trasferisce nel borghetto e lì muore nel 1374. Infatti, ad Arquà, oggi rinominata Arquà Petrarca, è rimasta non solo la sua casa ma anche la sua tomba, un'arca di marmo ben visibile al centro del piazzale a lato della chiesa.

Ma che mistero deve esserci intorno a un poeta tranquillo morto in un borgo tranquillo di poche centinaia di anime tranquille?

Una sbronza finita male?

Arriviamo al momento clou, quello che ha dato il via a indagini secolari. Il 7 maggio del 1630, un frate domenicano, tale fra Tommaso Martinelli, dopo una cena allegra (siamo in Veneto, sapete cosa vuol dire anche senza che lo espliciti) con musica e balli, propone ai suoi compari di Arquà di andare a visitare la PetrArca (scusate, non resistevo). Una volta giunti alla tomba pensa che sia una buona idea fare un buco per vedere cosa c’è dentro e convince il fabbro a farlo. Pare che non sia stata un'operazione discreta: le testimonianze raccontano di rumori molesti e del frate che insiste perché tutti guardino dentro alla tomba.

Usando un attrezzo del fabbro, fra Tommaso solleva parte del braccio e della mano destra del poeta, frantuma un po’ le ossa e tira fuori dei frammenti che distribuisce ai complici, tenendo per sé il resto del braccio. Il movente? Io sarei portata a ipotizzare una sbronza colossale finita male ma le autorità giudiziarie erano di un altro parere: sospettavano un'«illecita utilità». Le ipotesi più accreditate erano due: la vendita di reliquie oppure la preparazione di pozioni d’amore. Infatti, come rivelano altri processi dell'epoca, le ossa dei defunti erano ingredienti noti di queste pozioni.

Fra Tommaso, da buon domenicano (ordine attivo nell'Inquisizione), conosceva bene queste pratiche. E rubare le ossa del braccio destro, di un famoso poeta che scriveva d’amore con la mano destra, per preparare un filtro d'amore, per farci un bel po’ di soldi senza nemmeno rischiare di finire al rogo perché l’inquisitore sei tu, non sembra un’idea così scema, no? Decisamente più interessante dell'ubriachezza.

Quando, pochi mesi dopo il festone, le autorità giudiziarie aprono l'arca per la perizia, trovano le ossa a formare uno scheletro ordinato se non per la zona del braccio destro, un po’ rimescolata. Per capire cosa manca, fanno entrare nell'arca un ragazzino con il compito di togliere le ossa a una a una. Risultato: mancavano chiaramente le due principali del braccio destro e c’erano innumerevoli frammenti più piccoli, troppi per un conteggio preciso, almeno per le conoscenze anatomiche dell’epoca. Insomma, quello che hanno raccontato i testimoni pare essere plausibile. Il frate e i suoi compari vengono quindi condannati ma nel frattempo se la sono data a gambe — o forse meglio dire: a braccia.

Non c’è pace per la PetrArca

La PetrArca diventa particolarmente importante nell’Ottocento quando viene eletta a punto di riferimento nei circuiti del turismo letterario, una tappa obbligata per gli antesignani dei bookinfluencer che fanno i ritiri di lettura.

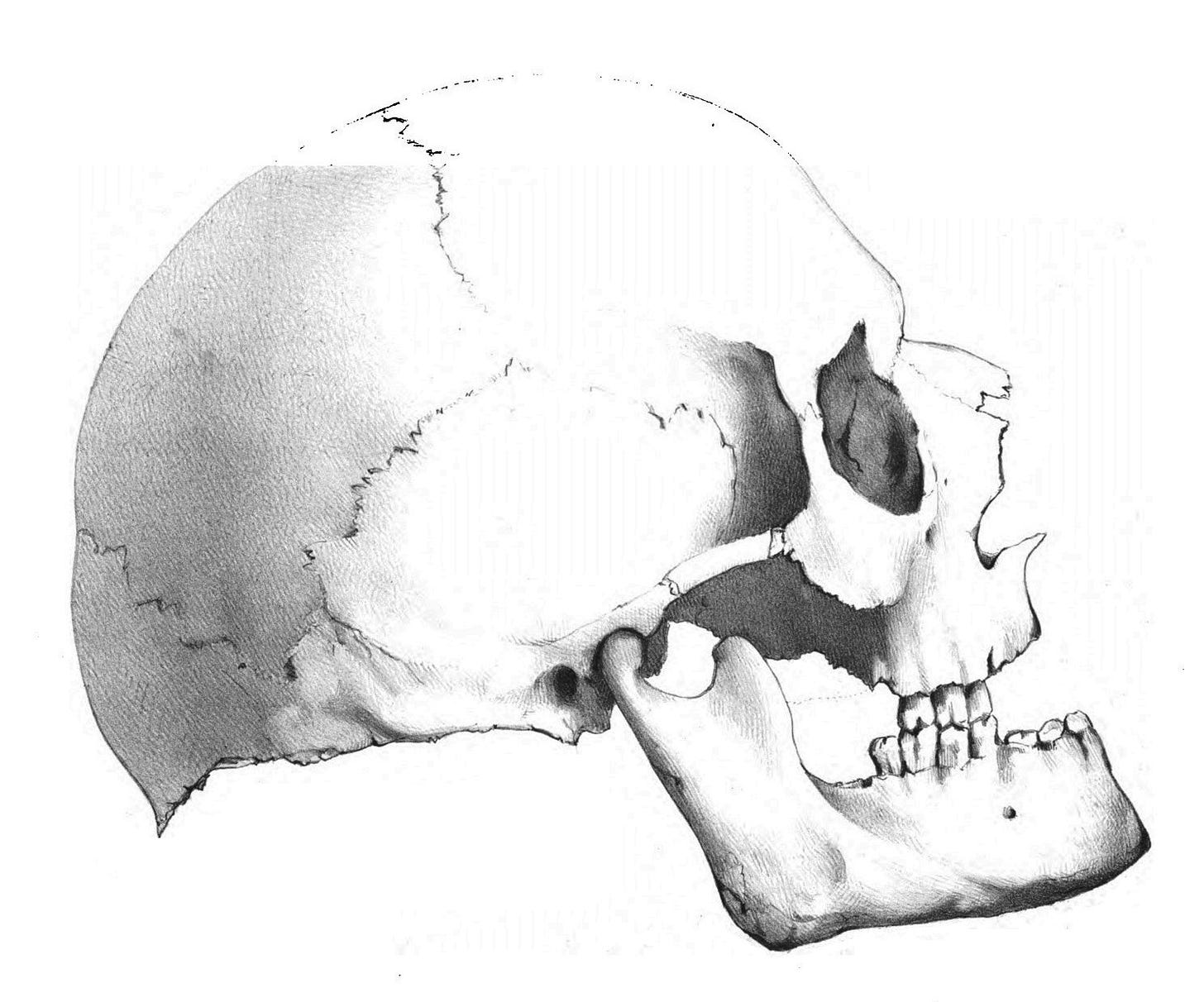

Nel 1843, il conte Carlo Leoni, storico ed epigrafista, decide che è ora di dare una ripulita al sarcofago danneggiato e il 24 maggio dello stesso anno la tomba viene riaperta. Leoni descrive il momento con un brivido e un profumo d'antico, solleva il cranio del poeta (che, a leggere le sue memorie, sembrava integro) e se lo contempla con "sacro terrore".

Prima di richiudere tutto, il conte si arraffa una costa e un frammento della tunica come souvenir personale. Ma durano poco nella sua collezione: nel 1855, per ordine delle autorità asburgiche (che forse vedevano nel culto di Petrarca un fastidioso segnale di nazionalismo italiano), Leoni viene obbligato a rimettere tutto a posto. Vuoi non riaprirla un’altra volta ‘sta tomba?

Ma certo! Perché arriva il 1873 e ci si accorge che l’anno successivo è quinto centenario della morte di Petrarca. Si autorizza una nuova apertura e una nuova indagine antropologica sui resti. Stavolta la direzione è affidata al professor Giovanni Canestrini, docente di Zoologia e Anatomia comparata all’Università di Padova (un vero esperto, anche se l'antropologia era appena nata). Canestrini vuole fare le cose per bene: misure antropologiche, foto, disegni, un calco del cranio.

Canestrini però racconta che il cranio, rimasto integro per cinque secoli, una volta esposto all'aria si è rapidamente rotto in mille frammenti. Nonostante questo apparente disastro, riesce comunque a prendere le misure del cranio, aiutato da colleghi, ma dichiara di non essere stato in grado di fare il calco.

Dalle memorie di Canestrini però sorgono i primi dubbi moderni: misurare un cranio che si disintegra istantaneamente sembra improbabile. E indovinate un po'? Al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo (MNU) dell’Università di Padova si trova un calco di cranio etichettato come "cranio di Petrarca" (risalente a inizio 1900) le cui dimensioni corrispondono perfettamente a quelle prese da Canestrini nel 1874, nonostante lui avesse detto che fare un calco era stato impossibile.

Ma proseguiamo con ordine: nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, i resti del poeta vengono spostati nei magazzini del Palazzo Ducale di Venezia per proteggerli dai bombardamenti e riportati ad Arquà a guerra finita.

Di chi è quel cranio?

La PetrArca rimane inviolata per diversi decenni ma nel 2004 si festeggiano i 700 anni dalla nascita e quindi via, si riapre la tomba per un nuovo studio questa volta guidato da Vito Terribile Wiel Marin, professore di Anatomia Patologica dell’Università di Padova. L'obiettivo è ricostruire le fattezze di Petrarca utilizzando le tecniche di ricostruzione facciale più avanzate. Appena aperto il sarcofago, però, il cranio appare subito sospetto.

Le analisi seguenti sono illuminanti (e un po' imbarazzanti per i precedenti studiosi):

L'analisi antropologica della professoressa Maria Antonia Capitanio rivela che il cranio è femminile, mentre lo scheletro post-craniale è maschile. Lo scheletro mostra anche segni di traumi compatibili con una caduta da cavallo subita da Petrarca in vita.

La datazione al radiocarbonio (fatta in Arizona) indica che il cranio è di un individuo vissuto tra il 1134 e il 1280, cioè circa due secoli prima di Petrarca (1304-1374).

La ciliegina sulla torta arriva nel 2004 con l'analisi genetica (pubblicata nel 2007). Qui entra in gioco il DNA mitocondriale (mtDNA) che ha alcuni superpoteri per l'archeologia forense:

È presente in tantissime copie per cellula (centinaia!) quindi è più facile trovarne e analizzarne nei resti antichi rispetto al DNA nucleare (singola copia)

Si evolve rapidamente, il che lo rende utile per distinguere individui diversi

Viene ereditato solo dalla madre.

Ebbene, l'analisi del mtDNA conferma i sospetti: il DNA del cranio è femminile, quello dello scheletro post-craniale è maschile. La genetica parla chiaro: il cranio nella tomba non è quello di Petrarca.

Quindi, la domanda rimane: che fine ha fatto il vero cranio del poeta? Forse Canestrini non ce l’ha raccontata giusta? Un vero e proprio mistero irrisolto, che lascia le ossa di Petrarca incomplete e un povero cranio femminile a fargli compagnia per secoli.

- La newsletter continua dopo la bibliografia -

Bibliografia

Carlo Leoni. La vita di Petrarca. Padova, 1843

Giovanni Canestrini. Le ossa di Francesco Petrarca: studio antropologico. Padova, 1874

Claudio Povolo. Un eroe locale. L'effrazione della tomba di Francesco Petrarca (1630), in "Studi Petrarcheschi", XXVII (2014), pp. 287-318

Caramelli D, et al. Genetic analysis of the skeletal remains attributed to Francesco Petrarca. Forensic Sci Int. 2007;173(1):36-40.

Carrara N, Bezzi L. Lo strano caso del cranio di Francesco Petrarca. Padova, 2018

Interessanti da morire

👉🏻 3 COSE CHE HO VISTO, LETTO, FATTO, ASCOLTATO

🎧 UN PODCAST. Il nome di questo transatlantico non mi era nuovo, forse perché ho studiato a scuola il personaggio Andrea Doria? Chi può dirlo, sicuramente non la mia memoria storica. A ogni modo, anche se non mi era nuova nemmeno la faccenda dell’affondamento non avevo mai approfondito la vicenda. Ma finalmente è arrivata la sua ora perché ho riscoperto il podcast La ballata dell’Andrea Doria, salvato ormai diversi anni fa nell’ingestibile archivio di Spotify. Un gioiellino di storytelling, documenti d’archivio e interviste a storici della navigazione. Devo dirlo: quando scopro l’esistenza di cose interessantissime che ignoravo completamente - tipo le navi faro - mi sale troppo l’entusiasmo, anche se poi mi sento in colpa perché in fin dei conti si sta parlando di una tragedia che ha fatto 51 vittime. Va beh, ascoltatelo.

📚 UN LIBRO. Silvia Bencivelli, in una sua passata newsletter, diceva che sta tornando di moda “il libro del medico legale” ovvero quel genere letterario fatto di libri scritti da esperti medici legali o scienziati forensi che intrecciano più o meno sapientemente informazioni sul loro lavoro, descrizioni di casi particolari, divulgazione medico-scientifica e, perché no, anche un po’ di fatti loro. Speriamo che questa moda continui così non resto senza libri Interessanti da morire da consigliarvi. Il libro del medico legale di questa settimana è Parola ai morti di Philippe Boxho edito da Ponte alle grazie, che me l’ha gentilmente omaggiato su mia richiesta. Rientra a pieno nei canoni del genere summenzionato con la particolarità che Boxho lavora in Belgio e racconta quindi una realtà giuridica e medico-legale un po’ diversa dalla nostra.

🎞 UN FILM. Come tutte le persone che gravitano intorno alla mia nicchia di divulgazione (se non si fosse capito, la nicchia dei divulgatori di morte) aspettavo il nuovo film di Cronenberg - The Shrouds - come si aspetta la maturazione delle giuggiole (se non si fosse capito, sono il mio frutto preferito). Il motivo è semplice: il protagonista è un uomo ha perso la moglie per un cancro, ma anche a distanza di anni non riesce a darsi pace per la sua morte. Decide quindi di fondare un’azienda tecnologica che produce “i sudari” ovvero delle specie di bare rivestite internamente da telecamere che permettono di assistere alla lenta decomposizione del defunto, attraverso uno schermo (ad accesso limitato) istallato sulla lapide, all’interno di un “cimitero digitalizzato”. L’idea di base è veramente figa, lo svolgimento mi ha un lasciata un po’ perplessa: magari non l’ho capito o magari non voleva lasciarsi capire. Voi l’avete visto? Che ne pensate?

Che mi prenda un colpo

👉🏻 ARTICOLI (e altri contenuti) DELLA SETTIMANA SU VITA, MORTE, MEDICINA E D’INTORNI

In queste settimane è avvenuta la morte più eclatante dell’anno. Io non ho scritto niente perché la “viralità” mi spaventa, ma segnalo un articolo sulla tanatoprassi.

E il racconto della tragica imbalsamazione di papa Pio XII.

investiga nel passato della sua trisnonna Pierina con la ricerca genealogica.

Se vi manca una persona che non c’è più, ascoltate questo.

Se invece sentite che state sprecando la vostra vita ascoltate questo, magari vi da uno scossone

👉🏻 COSA C’è DI NUOVO SU @LAMEDICINAGENIALE

Insieme a Nicoletta, ho raccontato la morte di Lord Byron

L’annuncio del nuovo appuntamento del Death Cafè che organizzo insieme a Francesca Padovan (del podcast Si muore una volta sola) alla Librosteria di Padova. Purtroppo si è già tenuto: abbiamo parlato del lutto legato alla morte degli animali di compagnia insieme ad Alberto Michelon, tassidermista etico di Animal Factory Studio. Il prossimo Death Cafè sarà l’11 giugno sempre alla Librosteria di Padova.

Morire dal ridere

PER CONCLUDERE L’APPUNTAMENTO CON UNA RISATA

Ti è piaciuto questo Appuntamento con la morte?

Se vuoi farmi sapere cosa ne pensi o se hai domande, suggerimenti sui temi da trattare, consigli per le rubriche e/o commenti di ogni tipo puoi contattarmi su Instagram, Threads, TikTok o rispondere direttamente a questa e-mail.

I link ai libri di questa newsletter sono affiliati ad Amazon. Se compri su Amazon passando dai questi link puoi sostenere il mio lavoro con una piccola percentuale del tuo acquisto senza costi aggiuntivi.

Storia bellissima, grazie per averla... riesumata 😄

Deliziosa puntata.